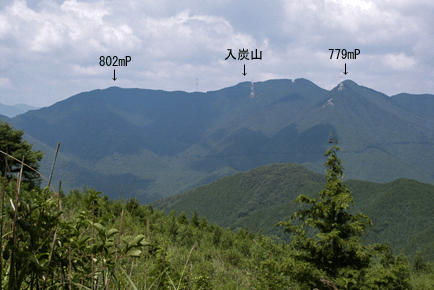

南から見る入炭山山塊は大きい。大岳山から始まって次第に高度を上げる姿は、なかなか良い眺めだった。その入炭山を西側から登ることにした。向かったのは2004年9月中旬のこと。初回登山から9年が経っていた。地図を見ると西側からの道としてJR長谷駅の北に実線から破線路へと続く道が描かれていたので、それを辿って行くことにした。長谷駅構内の片隅に車を止めてスタートした。栗集落を抜けていると標識があり、進む方向には「里山なごみの森」があるようだった。鉾採神社が現れると、そのそばから道は林道に変わった。林道入口にはゲートがあって閉じられていた。ゲートを抜けると林道は緩やかな上り坂で続いた。暫く歩いていたが「なごみの森」らしき所は見当たらず、少し開けた所も森らしき雰囲気は無かった。そのうちに林道は徐々に荒れてきて、辺りにタケニグサが増えてきた。ミツマタも多くなった。ジグザグに登っていた道は、やがてごく緩やかな道となって南へと向きを替えると終点となった。どうも破線の道は見当たらなかったので、とにかく稜線を目指すことにした。薄暗い植林地の急斜面をひたすら登って行く。季節がらスギヒラタケをちらほら見変えた。あまり休まず、久しぶりの急坂登りを我慢して続けると、50分ほどで稜線に出た。そこには尾根道があり、後はその道を南へと辿って行くだけだった。尾根には快い風が渡っており、登りの苦労を和らげてくれた。ただ適当に登ってきたため、現在地が掴めなかった。下り坂となり、少し南の風景が望めたことで、おおよその現在地が分かった。山頂までまだ小ピークを越す必要があった。ただ尾根道があるので、気持ちは軽かった。その小ピークを越して尾根の最高点(820mピーク)が近づくと、新しくマイクロウェーブ反射板が建っているのに出会った。大山反射板の名が付いており、その辺りは少し開けていて、東西に展望があった。生憎のモヤの強い視界だったが、南東に笠形山、西にも峰山高原の山並みがうっすらと眺められた。また一帯は自然林が残っており、落ち着いた雰囲気を醸していた。そこから数分の距離で山頂となる三角点ピークに着いた。その山頂にもマイクロウェーブ反射板が建っていたが、名前は付いていなかった。まずは三角点を探したが、一帯は草深くなっており、見つけるのに少々苦労してしまった。それでも二等三角点(点名・粟村)を見つけて一安心となった。休憩は草深い所を避けて、そばの木陰でとった。風が本当に爽やかで快かった。その快さに、昼食後は少しばかり昼寝とした。その夢の中で小雨に降られたのだが、どうも実際に顔に当たっているように思えた。そして目覚めて現実であることが分かって、大慌てで雨避けとなった。眠りに落ちる前までは曇り空だったが、雨になるとは予想もしていなかった。その雨も30分ほどで止み、西から青空も現れてきた。周囲が再び見えるようになるも、相変わらずモヤの強い視界だった。程なく下山に移った。下山は山頂より北西方向に延びる尾根に入った。道こそはっきりしていなかったが、木々が疎らだったため、無理なく下って行けた。そして予定通り長谷駅の真裏の位置に下りてきた。ただ駅のそばは急斜面になっていたため、やむなく北側に回り込んで始めに歩いた車道に下り着いた。

(2004/10記)(2025/9写真改訂) |

![]()

![]()

![]()