![]()

| ◆ TAJI&HM の 兵庫の山めぐり <岡山県の山> ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 八丈岩山 はちじょういわやま | 280.6m | 岡山市・玉野市 (岡山県) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

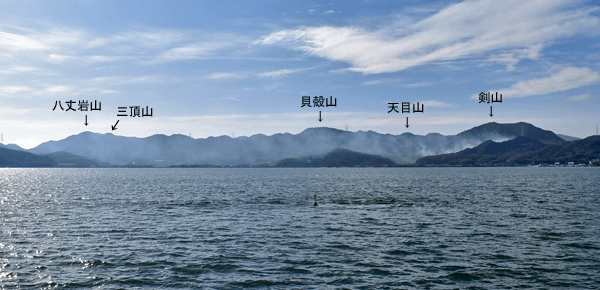

| 剣山 天目山 貝殻山 三頂山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 276.7m | 240m | 288.1m | 258m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1/2.5万地図 : 岡山南部/八浜/西大寺/犬島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【2025年2月】 | 2025-26(TAJI&HM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 岡山市南区沖元より 2025 / 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]()

| 岡山市南部の地図を見ると、児島半島東部にあって東西に長い尾根があり、そこに三つの山名が付いていた。「岡山の山百選」に紹介されていたが、山上を県道が走っており、それが理由で登る気は起きなかった。その山並みを2025年1月に入って、比較的近い位置にある岩倉山から眺めることになった。姿の良い八丈岩山や剣山を眺めて、登ってみたいと思った。その登山コースだが、ガイドブックではバス便利用で書かれていた。ネット情報では北麓側から時間をかけて周回で歩いているようだった。そのコースを選んでも良かったが、300mのい満たない低山でもあるので、麓から登ることに拘らず尾根歩きを主体においても良いのではと思えた。そこで山上まで車で上がって、尾根歩きだけを楽しむことにした。そして選んだスタート地点は天目山そばの駐車場だった。 姫路を8時に離れると、ひたすら下道を走っても10時には岡山市域に入ることになった。この日は日本海側を強烈寒波が襲来していたが、瀬戸内側はからっと晴れており、岡山市の上空は青空が広がっていた。但し、天目山駐車場に着いて車を降りると、身を切られるばかりの強風が襲ってきた。まずは剣山までをピストンすることにした。駐車場のそばから始まっている小径を見たので、それを辿ることにした。その選択は誤りだったようで、北西へと下って小屋の前に出るとその先で上り坂に入ったのだが、その先で車道に出ると、県道に出ることになった。その合流点から剣山の登山道が始まっていた。最初に県道を西へと歩けば、すぐに登山道に入れたようだった。気を取り直すと、登山道を剣山を目指して歩いた。途中で小さなピークを越すことになったが、けっこう展望の良いコースだった。途中の展望地からは金甲山が眺められた。剣山の山頂に着くと、そこに三等三角点(点名・宮之浦)を見た。山頂は素晴らしい展望地だった。金甲山の尾根だけでなく、児島湾を挟んで北の方向が遮るものも無く眺められた。但し冷たい風を我慢しながらだった。剣山での休憩を終えると、歩いてきた登山道を引き返した。そして20分で県道に出ると、駐車場まで2分とかからなかった。駐車場に戻ると車の中で昼休憩とした。その頃には上空は雲が増えており、陽射しは現れたり消えたりで、消えている時間の方が長かった、昼休憩を済ませると次は東へと尾根の縦走に移った。県道とは別に尾根道があり、駐車場のすぐそばから天目山への登山道が始まっていた。天目山の名は地図には無かったが、240mピークのことで、そのピークに立つとそこも好展望地で、多島海の風景が眺められた。次のピークが貝殻山で、その貝殻山へは一度県道に出た後、県道の北側の尾根を少し歩いた。そして再び県道を横切ると県道の南側の尾根に入った、ごく普通に里山を登っている感じとなり、取り付き点から7分ほど登って貝殻山の山頂に着いた。そこは広々と芝地が広がっており、すっかり公園の佇まいだった。貝殻山も三角点ピークで、四等三角点(点名・貝殻山)その貝殻山の先も登山道は続いた。何度か県道に接するも登山道を歩き続けると、三つの小ピークを越して漸く県道に出た。そこでも県道を横切って北側の尾根に取り付いた。今度のピークは無名の250mピークで、50mほど登ることになった。着いた250mピークに展望は無かったが、そこで幅広の遊歩道と呼べそうな道に合流した。その遊歩道を下って再び県道に出た。次に目指すのは八丈岩山だった。今度は県道を歩くことになったが、八丈岩山が近づくと広い駐車場が現れた。駐車場にはトイレ棟が建っていた。近くに岩場の目立つピークが見えており、そのピークも地図では無名だったが、標識では三頂山の名が付いていた。先に八丈岩山に立った後、三頂山も訪れることにした。駐車場のそばから始まる道は八丈岩山に通じる道で、これも遊歩道と呼べそうな易しい道だった。登る途中で三頂山への小径が分かれていた。直進すると大岩を見るようになり、程なく着いた八丈岩山の山頂も大岩が多かった。その山頂で目立っていたのは一等三角点(点名・八丈ヶ岩山)だった。八丈岩山の山頂は好展望地だったが、そこより一段低い位置にあった大岩の上が更なる展望地で、瀬戸の海が遮るものも無く眺められただけでなくだけで無く、西には金甲山まで眺められた。ひとしきり展望を楽しむと、歩いてきた道を引き返した。そして途中で分かれた三頂山への道に入った。三頂山までは僅かな距離だった。そこはすっかり岩場になっており、小さな祠が置かれていた。最高点も岩場で、その上に上がると展望が現れて児島湾の方向が眺められた。それにしてもほとんどのピークで展望が楽しめたようだった。三頂山を離れると八丈岩山の駐車場へと戻った。そこから車を止めている天目山の駐車場までは、ひたすら県道を歩いて戻ることにした。長い車道歩きだったが、往路とは違う道を歩くことにしたので仕方がない。その戻る間に上空の雲は減ってきて、快晴と呼べるまでになってきた。その車道歩きで分かったことは、尾根から何度か遊歩道が北側に分かれていたことで、北麓側から尾根に出る道が幾つかあるようだった。また貝殻山のそばにも広い駐車場があり、そこにもトイレ棟があった。それを見ると、剣山、貝殻山、八丈岩山はそれぞれの近くに駐車場が設けられており、車利用で気軽に山頂に立てるようだった。そこでこの日の感想として、南麓から周回で歩くことに拘らず、気楽に三つの山に立って展望を楽しむのも、この山域の楽しみ方ではと思った。 (2025/3記) |

| <登山日> | 2025年2月8日 | 10:27天目山駐車場スタート/10:37作業小屋/10:42県道に出る/11:05〜21剣山/11:41県道に出る/11:43〜57天目山駐車場で昼休憩/12:09天目山/12:29〜34貝殻山/12:57[238m]ピーク/13:14[250m]ピーク/13:24八丈岩山駐車場/13:40〜52八丈岩山/14:01〜07三頂山/14:18八丈岩山駐車場/14:55貝殻山駐車場/15:08天目山駐車場エンド。 | |

| (天気) | スタート時は快晴。尾根の気温は概ね5℃ほどだったが、3℃まで下がるときもあった。剣山に立つ頃までは強風を受けたが、後は受けたり受けなかったりだった。風は冷たかった。尾根歩きを続けるうちに、北から黒い雲が広がってきた。陽射しは消えていることが多くなった。八丈岩山より引き返していると、また青空が広がってきて快晴となった。 | ||

| << Photo Album 2025/02/08 >> |

|---|

![]()